山本覚氏 プロフィール

東京大学松尾豊教授のもと人工知能(AI)を専攻。2013年にデータアーティスト株式会社を設立し、2023年に電通デジタルと合併・参画。AIとビックデータを活用し、広告の自動生成、広告効果の予測、CROやSEOなど、多数のデジタルマーケティングサービスを提供。テレビ番組をはじめとしたメディアへの出演や、企業・大学などでのセミナー登壇も多数。主な著書『売れるロジックの作り方』(宣伝会議)、『AI×ビックデータマーケティング』(マイナビ出版)など。

全社レベルでAI戦略を牽引するCAIO

2025年1月、電通デジタルは日本企業ではまだ珍しいCAIOという役職を新設した。山本氏はその背景をこう説明する。

「電通デジタルが今後も継続して価値を提供し続けるためには、全社員が当たり前にAIの恩恵を受けながら、高い生産性とパフォーマンスを達成する必要がある。そこで、それまではAI担当執行役員という位置づけでAIの取り組みを率いてきたが、全社戦略としてAIを展開する司令塔としてCAIOという職務を設けた」。

CAIOとしての山本氏のミッションは大きく3つ。一つ目は、企業が持つケイパビリティに合うAI活用方法を見出し、未来を予見しながら最適な使い方を提示して企業価値を高めること。二つ目として、AI提供会社に対して具体的な要件を提言し、共に価値を高め合うこと。そして三つ目は、全社導入を支援することだ。

そのような狙いから、CAIO設置に合わせて、全社的なAIの標準実装を目指す横断組織「AI Native Twin」も組成した。また、AIコミッティを設置し、プロダクト分科会、プロジェクト分科会、ガバナンス分科会を置いている。

この体制の下、AIにまつわるストラテジー、タクティクス、コンバットの全領域をカバーする。「各部門と連携しながら具体的なアクションプランまで落とし込み、日々モニタリングして改善点があれば修正していく」と山本氏。PRとして情報発信も積極的に行なっているという。

電通デジタルでは重点強化領域にチーフ職をつけているため、”C”がつく職は山本氏のCAIOとCSO(チーフ・セールス・オフィサー)の2種類しかない。しかし、一般的な企業であれば、CIO(チーフ・インフォメーション・オフィサー)、CTO(チーフ・テクノロジー・オフィサー)、CDO(チーフ・デジタル・オフィサー)などとの連携が必要になる。

他の幹部との関係について、山本氏は料理に例えながら、「AIをシェフとすれば、データはAIが扱う材料。どんなに優れたシェフでも素手でじゃがいもの皮は剥けないので、材料を正しく処理するための基盤、つまりキッチンが必要。キッチンがCIOやCTOの領域。CIOは材料をどう処理するのかを決める役割」と説明する。

電通デジタルが属する国内電通グループは7月に「dentsu Japan AIセンター」を立ち上げており、その中で、ユニット2はAIソリューションの開発を、ユニット3はAIエージェントの開発を、ユニット4はデータ収集を担当するという体制を組んでいる。ここで、ユニット4はCDO的な役割で、セキュアに使えるデータを準備してもらっているという。

技術進化に沿った3つの活用領域

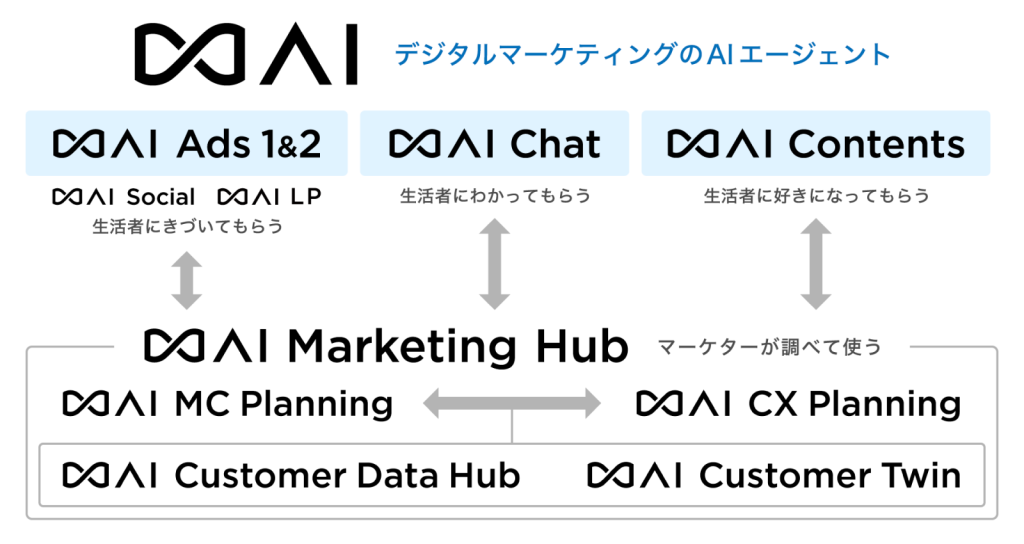

電通デジタルは、デジタルを軸に広範囲な事業を抱える。山本氏はその中から、広告・マーケティング領域におけるAI活用について取り組みを紹介した。

電通デジタルにおけるAI活用は、技術の進化に合わせて3つの領域で段階的に展開している。1つ目はクリエイティブ、2つ目はマーケティングプランニング、3つ目は新しい体験設計だ。「AIの進化の順番に合わせて、1、2、3と拡大している」という。

1つ目のクリエイティブ生成では、2022年に「∞AI Advertisements」をリリース。すでに導入クライアントの広告効果改善率は平均150percentに達しているという。社内で若手コピーライターに熟練者のノウハウを学習したAIを提供する実験を行ったところ、パフォーマンスが大幅に向上。それでも、最高得点は人間だった。「AIの答えを見た上で、もっと上に行こうという(AIと人間の)せめぎ合いが起きているようだ」と山本氏。

2つ目のマーケティングプランニング、リサーチ、オペレーションは、リーズニングモデルとエージェントの登場により、複雑な思考プロセスが可能になったことで生まれた活用領域だ。例えばリサーチでは、ディープリサーチでWeb上の情報を加味したり、エージェントを使って社内の情報などを取り込むことで、企画まで進めることもできているという。最後に誰にどういうメッセージで伝えるのかとクリエイティブに落とし込むが、そこでは電通グループの調査データを学習したAIペルソナを作成し、そのペルソナと会話しながらアイディアを詰めていくという仕事のやり方が広まりつつあるという。

3つ目の体験設計は、比較的新しい領域となる。例えば、基盤モデルのマルチモーダル化により、音声、画像、動画などのモードと問わずにやり取りできる「any to any」を活用すると、バーチャル試着など新しい体験を生むことができる。この分野は進展も激しい。MetaがRay-Banと組んで進めるスマートグラス「Ray-Ban Meta Glasses」など、新しいデバイスの動向も視野に入れているという。

CIO.com

50以上のAIツールを用意、価値創出のためのAI活用を促す

こうした多様なAI活用を安全かつ効果的に推進するため、CAIOとして環境づくりを進めている。「AIの発展は想定を上回る。中でもマーケティングにおける生成AIは、予想より早く進んでいる」と山本氏。顧客をリードしていくためにも、社内の環境づくりは重要だという。

電通デジタルでは現在、50以上の商用AIツールを業務に活用している。それぞれのAIツールの強さ特徴を活かした使い方を社員が自由にできることで、AIの効果的な活用を促す狙いだ。

ベンダーが提供するAI技術を活用するにあたって、山本氏はミッションに挙げるように、AIベンダーとの協調関係が大切だと考える。最先端のAIは米国のビックテックから来ており、その進化は早い。そこで、ビックテックとの良好な関係はこれまで以上に重要になる、と考えるためだ。

関係を密にすべく、AIベンダーに積極的に自社でのAIの使い方を共有し、使い方についてアドバイスをもらったり、最新の活用方法の情報をもらっている。また、機能についてのニーズなどのフィードバックも送っているという。

「必要な技術や製品について具体的な要件をプラットフォーマーに伝え、フォローアップを行う体制を整えている」と山本氏、「開発にはコスト、人、電気もかかる。限られたリソースで良いものを作らなきゃいけない。だから、こういうものがあるとみんなが幸せになるということを伝えていきたい」と続けた。

社内での啓蒙や教育については、基盤づくりに加えて、年に複数回開催する全社向けのセミナーとAI相談窓口の設置などを通じて基本的な使い方を習得してもらう。だが、それだけではメール作成にAIを活用するといったレベルになってしまう。「価値創出につながる使い方にしていきたい」と山本氏。

そこで、先に全社を対象にアイデアソンを開催した。約500のアイディアが集まったが、最終選考で優勝者を選ぶだけでなく、出てきたアイディアをジャンルごとにまとめたアイディア集を作成した。「業務にどう使えるのか、クライアントに何を提供できるかのヒントが詰まっている。推進したいのは、使い方を覚えることではなく、何に使えるのかを考えること」と狙いを説明した。

ガバナンス体制:データとAIを分離したリスク管理

AIの全社導入支援のための活動と平行して、管理も行っている。「誰がどのAIを使っていいのかは厳しく制御している」と山本氏。AIツールは日進月歩で進歩しており実験的なものもあるため、実験的に使ってもいいが商用利用はできない、プライバシーに関わるデータは入れない、オープンでないデータについては学習プロセスが不明なAIには入れてはいけない、などAI別のルールを設けているという。

AIガバナンスは、誰がどのAIにアクセスできるのかだけではない。電通デジタルのCAIOとして、山本氏は国内電通グループと密に連携しながらグループ全体の方針策定にも携わっている。「電通デジタルはAIを活用するケースが比較的多いので、我々のところで起きている事象は常にガバナンスコミッティに伝えながら、現行のガイドラインでカバーできているのか常時チェックしている」と説明する。

データセキュリティは別のコミッティが担当する。「データはAIブーム以前から、個人情報に当たるのか、競合企業を担当しているメンバー間でデータが共有できる状況になっていないかなどの視点から対策を講じてきた。AIではその延長で、データテクノロジーコミッティが、機械学習に一次データをそのまま入れてはいけないなどのルールを設けている」という。

ガバナンス体制の実効性を高めるため、電通デジタルでは技術的なリスク管理も多層的に行っている。その基盤となるのがAIモデルの透明性の確保だ。AIツールを提供する側に対して、学習元データやどのようなチェック体制なのかを常に確認しているという。

ハルシネーションだけでなく、新しい概念である「ポチョムキン理解」など最新動向にも注意を払う。ハルシネーションはAIが出す結果が間違えであるのに対し、ポチョムキン理解とは、AIが概念を間違えてとらえているケースを指す。

これらの対策として、「AIを提供する側が用意するガードレール機能は大前提として使う。標準的な実装のプロセスのような枠組みを作ることで、できるだけカバーしていく」と山本氏。

山本氏は、AIにおけるリスクとして語られることが少ない視点も挙げたーー環境負荷だ。

「現在、リスクの議論の中心は嘘を伝えてしまうリスク、個人情報が漏れるリスクなど。だが、(AIを)使い続けることで地球に負担をかけるリスクもある」と山本氏は提起する。AIモデルは膨大な計算を必要とする。AIへの問い合わせで消費するエネルギーは、検索と比較すると10倍とも言われる。

「一般的に、早く、いい答えが出るモデルを求め、コストが高かったらやめるといった経済合理性の視点だけでモデルを判断している。AIに同じことだけをやってもらうのであれば、モデルをカスタマイズしたり、蒸留(Distillation)することでコストを下げ、環境負荷を減らすことができる。自分たちのマーケティング活動がどれだけ環境負荷に影響を与えているのか計測する。そこにもっと向かっていきたい」。

経営層は3年後、AIでどう変わるのかを予測せよ

CAIOというポストが今後定着するのか、実は山本氏自身もわからないという。「普及しないでもうまくいくのが理想。そのためにはトップがAIの活用は全社の命題だと宣言するべきだろう」。AIがキャズムを超えるためには、CAIO職を設けることは有効だという考えを示した。

CIOをはじめとする経営層に対して、山本氏は次のようにアドバイスする。「自分たちが(AIを)使うことは大前提。AIが現時点で何ができるのか、3年後にどう変わるのかを当てることが経営者の仕事」。

3年後を正確に予想するためには、まずは自社の業務プロセスを分解することが第一歩になるという。リソースを割いて社内で開発しても、プラットフォーマーが出した瞬間にコストが無駄になる可能性がある、それが現在のAIだ。業務プロセスを理解した上で、どこで業務改善できるのか、現在のAIでどのぐらい改善できるのか、どの業務領域に投資するべきなのかなど、リソースをみながら調整していく。 「業務プロセスを分解して、自分たちがどこで・何を使うと、効率がどのぐらい上がるのか、提供できる価値がどれぐらい上がるのか。今のフェーズはそれを考えて進めるべき。経営層が高い解像度で、それを描いておくことが重要ではないか」(山本氏)。